Mit der Ausweitung der Aquakultur und der Erhöhung der Besatzdichte hat die Krankheit der Japanischen Seegurke (Apostichopus japonicus) zunehmend an Bedeutung gewonnen und der Aquakulturindustrie erhebliche Verluste verursacht. Die Krankheiten der Seegurke werden hauptsächlich durch Bakterien, Viren und Ciliaten hervorgerufen, wobei das durch Vibrio blumigrin verursachte Hautfäule-Syndrom die schwerwiegendste Form darstellt. Im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit bilden sich Geschwüre an der Körperwand der Seegurke, die blaue und weiße Flecken verursachen und schließlich zum Tod führen. Die Überreste des Sekrets lösen sich in Nasenschleim auf und bilden ein Kolloid. Zur traditionellen Vorbeugung und Behandlung dieser Krankheit werden häufig Antibiotika eingesetzt. Der langfristige Einsatz von Antibiotika birgt jedoch nicht nur die Gefahr von Antibiotikaresistenzen und Arzneimittelrückständen, sondern gefährdet auch die Lebensmittelsicherheit und belastet die Umwelt. Daher ist die Entwicklung eines umweltfreundlichen, rückstandsfreien und sicheren Präparats zur Bekämpfung der Seegurkenkrankheit ein zentrales Forschungsthema.

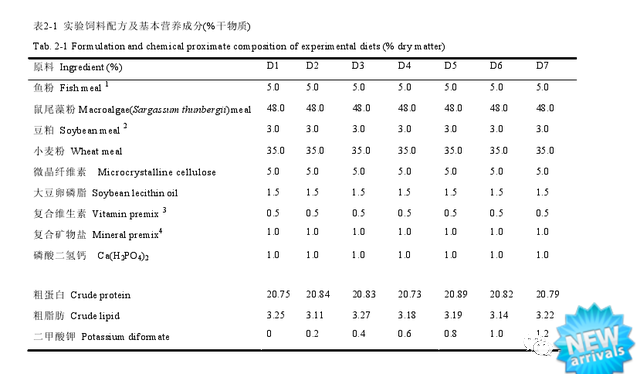

Kaliumdiformiat ist ein weißes, kristallines, loses, trockenes und geschmacksneutrales Pulver. Es ist der erste nicht-antibiotische Futterzusatzstoff, der von der Europäischen Union zur Ablösung von Antibiotika zugelassen wurde. Es fördert das Wachstum von Nutztieren, hemmt das Wachstum schädlicher Bakterien und verbessert die Darmflora. Kaliumdiformiat kann das Wachstum und den Ertrag von Wasserorganismen deutlich steigern.

1 Testergebnisse

1.1 Auswirkungen von Kaliumdiformiat in der Nahrung auf Wachstum und Überleben der Seegurke Apostichopus japonicus

Die spezifische Wachstumsrate von Apostichopus japonicus stieg mit zunehmendem Kaliumdiformiatgehalt im Futter signifikant an. Bei einem Kaliumdiformiatgehalt von 0,8 % im Futter, d. h. bei 1,0 % und 1,2 %, war die spezifische Wachstumsrate von Apostichopus japonicus signifikant höher als in den anderen Behandlungsgruppen. Der Unterschied war jedoch nicht signifikant (P > 0,05) (Tabelle 2-2). Die Überlebensrate der Seegurken betrug in allen Gruppen 100 %.

1.2 Auswirkungen von Kaliumdiformiat in der Nahrung auf Immunparameter der Seegurke Apostichopus japonicus

Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte durch unterschiedliche Kaliumdicarboxylat-Konzentrationen die Phagozytosekapazität der Coelomocyten und die O₂⁻-Produktion in unterschiedlichem Maße gesteigert werden (Tabellen 2-3). Bei Zugabe von 1,0 % und 1,2 % Kaliumdiformiat waren die Phagozytoseaktivität der Coelomocyten und die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (O₂⁻) in Seegurken signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Zwischen den Gruppen mit 1 % und 1,2 % Kaliumdiformiat sowie zwischen den anderen Kaliumdiformiat-Konzentrationen und der Kontrollgruppe bestanden jedoch keine signifikanten Unterschiede. Mit steigendem Kaliumdicarboxylat-Gehalt im Futter nahmen die SOD- und NOS-Aktivität der Seegurken zu.

1.3 Einfluss von Kaliumdiformiat in der Nahrung auf die Resistenz von Seegurken gegenüber einer Infektion mit Vibrio brilliant

1,4 Tage nach der Infektion betrug die kumulative Mortalität der Seegurken in der Kontrollgruppe 46,67 %. Dieser Wert war signifikant höher als in den Gruppen mit 0,4 %, 0,6 %, 0,8 %, 1,0 % und 1,2 % Kaliumdiformiat (26,67 %, 26,67 %, 30 %, 30 % bzw. 23,33 %), unterschied sich jedoch nicht signifikant von der Mortalität in der 0,2-%-Behandlungsgruppe (38,33 %).

2. Diskussion

2.1 Einfluss von Kaliumdicarboxylat auf das Wachstum der Seegurke Apostichopus japonicus

Bei Tieren besteht der Wirkmechanismus von Kaliumdicarboxylat hauptsächlich darin, in den Magen-Darm-Trakt einzudringen, das gastrointestinale Milieu zu verbessern, den pH-Wert zu regulieren und schädliche Bakterien abzutöten (Ramli und Sunanto, 2005). Darüber hinaus kann Kaliumdiformiat die Nährstoffaufnahme im Futter fördern und die Verdaulichkeit und Verwertung bei Nutztieren verbessern. Experimente mit Wassertieren haben gezeigt, dass Kaliumdiformiat das Wachstum und die Überlebensrate von Garnelen signifikant steigern kann (He Suxu, Zhou Zhigang et al., 2006). In der vorliegenden Studie wurde das Wachstum von Seegurken (Apostichopus japonicus) durch die Zugabe von Kaliumdicarboxylat zum Futter gefördert, was mit den von Verland, M. (2000) berichteten Ergebnissen zur Anwendung von Kaliumdicarboxylat bei Ferkeln und Mastschweinen übereinstimmt.

2.2 Wirkung von Kaliumdicarboxylat auf die Immunität der Seegurke Apostichopus japonicus

Apostichopus japonicus besitzt denselben Abwehrmechanismus wie andere Stachelhäuter, der durch eine zelluläre und nicht-zelluläre (humorale) Immunantwort ergänzt wird. Diese dient hauptsächlich der Erkennung und Eliminierung von Fremdkörpern, die in den Körper eindringen, oder deren Umwandlung in unschädliche Substanzen sowie der Wundheilung. Die zelluläre Immunantwort der Stachelhäuter wird durch verschiedene Coelomocyten vervollständigt, die das Abwehrsystem der Stachelhäuter bilden. Zu den Hauptfunktionen dieser Zellen gehören Phagozytose, Zytotoxinreaktionen und die Produktion antibakterieller Substanzen auf Gerinnungsebene (Kudriavtsev, 2000). Im Zuge der Phagozytose können Coelomocyten durch Bakterien oder Bestandteile der bakteriellen Zellwand zur Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) wie NO, H₂O₂, OH und O₂⁻ angeregt werden. In diesem Experiment führte die Zugabe von 1,0 % bzw. 1,2 % Kaliumdicarboxylat zum Futter zu einer signifikanten Steigerung der Phagozytoseaktivität der Coelomocyten und der Produktion reaktiver Sauerstoffspezies. Der Mechanismus, durch den Kaliumdiformiat die Phagozytoseaktivität und die O₂⁻-Produktion erhöht, muss jedoch noch weiter untersucht werden.

2.3 Wirkung von Kaliumdicarboxylat auf die Darmflora der Seegurke Apostichopus japonicus

Kaliumdicarboxylat kann in schwach alkalischem Milieu in Ameisensäure und Formiat zersetzt werden und durch die Zellmembran in mikrobielle Zellen eindringen. Es kann die Lebensbedingungen schädlicher Mikroorganismen wie Escherichia coli und Salmonella verändern, indem es den pH-Wert im Zellinneren senkt und deren Vermehrung hemmt. Dadurch wird das mikroökologische Gleichgewicht im Darm reguliert (Eidelsburger, 1998). Makroskopisch betrachtet senkt das bei der Zersetzung von Kaliumdicarboxylat entstehende H⁺ den pH-Wert im Darm und hemmt das Wachstum der Darmflora. Mikroskopisch gesehen dringt H⁺ durch die Zellmembran in Bakterienzellen ein, zerstört direkt die Aktivität intrazellulärer Enzyme, beeinflusst den Stoffwechsel mikrobieller Proteine und Nukleinsäuren und trägt zur Sterilisation bei (Roth, 1998). Die Ergebnisse zeigten, dass Kaliumdiformiat nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtbakterienzahl im Darm von Seegurken hatte, die Anzahl von Vibrio jedoch signifikant reduzieren konnte.

2.4 Wirkung von Kaliumdicarboxylat auf die Krankheitsresistenz der Seegurke Apostichopus japonicus

Vibrio splendens ist das pathogene Bakterium, das die Hautfäule bei Seegurken verursacht und deren Produktion und Zucht beeinträchtigt. Dieses Experiment zeigte, dass die Zugabe von Kaliumdicarboxylat zum Futter die Sterblichkeit von mit Vibrio splendens infizierten Seegurken verringerte. Dies könnte mit der hemmenden Wirkung von Kaliumdiformiat auf Vibrio zusammenhängen.

3. Schlussfolgerung

Die Ergebnisse zeigten, dass Kaliumdiformiat im Futter einen signifikanten Einfluss auf das Wachstum von Apostichopus japonicus hatte, die unspezifische Immunität positiv beeinflusste und die humorale und zelluläre Immunität steigerte. Die Zugabe von Kaliumdicarboxylat zum Futter reduzierte die Anzahl schädlicher Bakterien im Darm der Seegurken signifikant und erhöhte deren Krankheitsresistenz gegenüber Vibrio brilliant-Infektionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kaliumdicarboxylat als Immunverstärker im Seegurkenfutter eingesetzt werden kann und eine Dosierung von 1,0 % empfohlen wird.

Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2021